★坂本東嶽邸・千屋断層学習館

ご利用案内(令和7年度より開邸期間・時間及び休邸日が変わります)

【令和7年3月14日更新】

名称 坂本東嶽邸・千屋断層学習館

(さかもととうがくてい・せんやだんそうがくしゅうかん)

開邸期間 4月16日から11月15日まで

開邸時間 午前9時から午後4時まで

休邸日 毎週月・火曜日

月曜日又は火曜日が、「国民の祝日に関する法律に規定する休日

(以下「祝日法による休日」という。)」に当たる場合はその翌日

とします。(翌日も「祝日法による休日の場合は、一番近い休日

ではない日)

ただし、同一週の月曜日及び火曜日がともに「祝日法による休

日」に当たる場合は、同一週の水曜日以後で最も近い「祝日法に

よる休日」でない日及びその翌日とします。

場所 秋田県仙北郡美郷町千屋字中小森91

電話番号 0187-85-3008

駐車場 無料(大型バス駐車可)

【観覧料】※団体でお越しの場合は、事前にご一報ください。

令和2年4月1日料金改定

令和6年4月1日更新

・高校生以下無料

・一般 1人300円(10人以上の団体は、1人200円)

1人200円(障がい者手帳をお持ちの方。他の割引との併用はできません)

【使用料】※要事前予約

坂本東嶽邸の母屋、離れ座敷1階、離れ座敷2階、茶室を貸切ることができます。観覧料は別途いただきます。

令和2年4月1日料金改定

・母 屋 1時間200円

・離れ座敷1階 1時間500円(椅子テーブル 4卓16席)

・離れ座敷2階 1時間500円(椅子テーブル 6卓24席)

・茶 室 1時間400円

(使用例:お茶会、学習、弁当等持ち込んでの会合、休憩、写真撮影会など)

名称 坂本東嶽邸・千屋断層学習館

(さかもととうがくてい・せんやだんそうがくしゅうかん)

開邸期間 4月16日から11月15日まで

開邸時間 午前9時から午後4時まで

休邸日 毎週月・火曜日

月曜日又は火曜日が、「国民の祝日に関する法律に規定する休日

(以下「祝日法による休日」という。)」に当たる場合はその翌日

とします。(翌日も「祝日法による休日の場合は、一番近い休日

ではない日)

ただし、同一週の月曜日及び火曜日がともに「祝日法による休

日」に当たる場合は、同一週の水曜日以後で最も近い「祝日法に

よる休日」でない日及びその翌日とします。

場所 秋田県仙北郡美郷町千屋字中小森91

電話番号 0187-85-3008

駐車場 無料(大型バス駐車可)

【観覧料】※団体でお越しの場合は、事前にご一報ください。

令和2年4月1日料金改定

令和6年4月1日更新

・高校生以下無料

・一般 1人300円(10人以上の団体は、1人200円)

1人200円(障がい者手帳をお持ちの方。他の割引との併用はできません)

【使用料】※要事前予約

坂本東嶽邸の母屋、離れ座敷1階、離れ座敷2階、茶室を貸切ることができます。観覧料は別途いただきます。

令和2年4月1日料金改定

・母 屋 1時間200円

・離れ座敷1階 1時間500円(椅子テーブル 4卓16席)

・離れ座敷2階 1時間500円(椅子テーブル 6卓24席)

・茶 室 1時間400円

(使用例:お茶会、学習、弁当等持ち込んでの会合、休憩、写真撮影会など)

障がい者手帳をお持ちの方に割引を実施します

【令和6年4月1日掲載】

割引の適用にあたっては、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)またはミライロIDの

提示をお願いします。

坂本東嶽邸・千屋断層学習館 観覧料300円 → 200円 ※他の割引との併用はできません。

割引の適用にあたっては、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)またはミライロIDの

提示をお願いします。

坂本東嶽邸・千屋断層学習館 観覧料300円 → 200円 ※他の割引との併用はできません。

交通のご案内

【飛行機】

・秋田空港から秋田自動車道利用の場合で約60km

※秋田空港からはリムジンバス、鉄道、路線バスを乗り継いでお越しいただけます

【鉄道】

・JR飯詰駅から約11km ※路線バスなし

・JR大曲駅から約13km

・JR横手駅から約21km

・JR角館駅から約18km

【路線バス】

・羽後交通千屋線(JR大曲駅最寄りの大曲バスターミナル発着)

千畑小学校前バス停下車 千畑小学校前の松並木を通り抜けて 約1km

・羽後交通横手大曲線(JR大曲駅は大曲バスターミナルが最寄り、JR横手駅は横手バスターミナルが最寄り)

六郷米町バス停下車 約7km(羽後交通角館六郷線に乗り換えて「小森バス停」で下車すると、すぐです)

・羽後交通角館六郷線(JR角館駅前から乗車可能)

小森バス停下車 すぐ

【自家用車】

●千屋郵便局、千畑小学校、新田商店(出光石油、旧シェル石油)を目印にお越しください

・秋田市や大仙市方面からお越しの場合、国道13号戸地谷交差点(セブンコンビニ、アベイル)から秋田県埋蔵文化センター前・千屋郵便局前を通り約11km

・横手市方面からお越しの場合、国道13号赤城交差点(美郷交番)から県道11号(角館六郷線)に入り、セブン・イレブン美郷土崎店交差点を右折、千屋郵便局前を通り約10km

・仙北市角館方面からお越しの場合、国道105号から県道11号(角館六郷線)に入り、セブン・イレブン美郷土崎店交差点を左折、千屋郵便局前を通り約15km

・秋田空港から秋田自動車道利用の場合で約60km

※秋田空港からはリムジンバス、鉄道、路線バスを乗り継いでお越しいただけます

【鉄道】

・JR飯詰駅から約11km ※路線バスなし

・JR大曲駅から約13km

・JR横手駅から約21km

・JR角館駅から約18km

【路線バス】

・羽後交通千屋線(JR大曲駅最寄りの大曲バスターミナル発着)

千畑小学校前バス停下車 千畑小学校前の松並木を通り抜けて 約1km

・羽後交通横手大曲線(JR大曲駅は大曲バスターミナルが最寄り、JR横手駅は横手バスターミナルが最寄り)

六郷米町バス停下車 約7km(羽後交通角館六郷線に乗り換えて「小森バス停」で下車すると、すぐです)

・羽後交通角館六郷線(JR角館駅前から乗車可能)

小森バス停下車 すぐ

【自家用車】

●千屋郵便局、千畑小学校、新田商店(出光石油、旧シェル石油)を目印にお越しください

・秋田市や大仙市方面からお越しの場合、国道13号戸地谷交差点(セブンコンビニ、アベイル)から秋田県埋蔵文化センター前・千屋郵便局前を通り約11km

・横手市方面からお越しの場合、国道13号赤城交差点(美郷交番)から県道11号(角館六郷線)に入り、セブン・イレブン美郷土崎店交差点を右折、千屋郵便局前を通り約10km

・仙北市角館方面からお越しの場合、国道105号から県道11号(角館六郷線)に入り、セブン・イレブン美郷土崎店交差点を左折、千屋郵便局前を通り約15km

あわせてお立ち寄りください

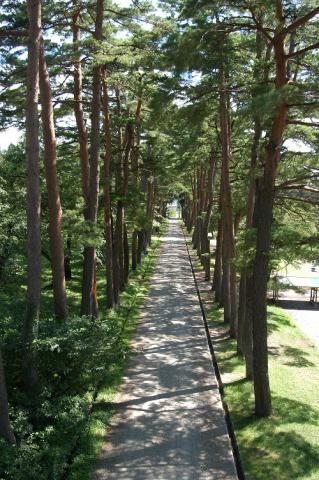

●新日本街路樹百景 松・杉並木(千畑小学校周辺)

●国指定天然記念物 千屋断層(坂本東嶽邸周辺)

●美郷町歴史民俗資料館

●美郷町ラベンダー園(6月中旬から7月上旬)

●美郷町大台野広場(4月から11月)

●千畑温泉サン・アール

●国指定天然記念物 千屋断層(坂本東嶽邸周辺)

●美郷町歴史民俗資料館

●美郷町ラベンダー園(6月中旬から7月上旬)

●美郷町大台野広場(4月から11月)

●千畑温泉サン・アール

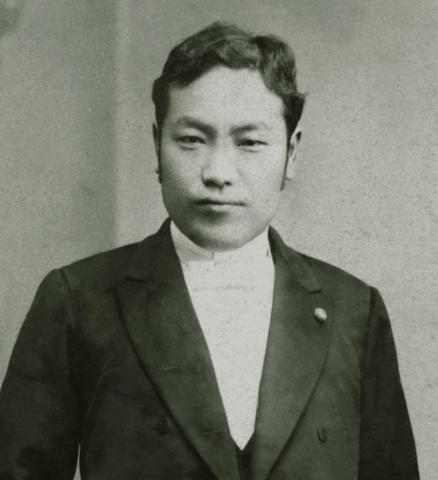

坂本東嶽(さかもととうがく)

坂本理一郎(東嶽)1861-1917年

坂本理一郎(東嶽)は、文久元年(1861)に千屋村小森に、父藤兵衛、母しげの長男として生まれました。

幼いころから漢文や漢詩の素養があり、10歳になった年、六郷町の熊谷松陰に師事し、儒学、和漢を学び始めます。

向学心に燃えた理一郎は12歳で上京し、西村茂樹博士の家塾、中村敬宇白紙の同人社で洋学を学んだほか、根本通明先生の教えも受けています。ちなみに、理一郎の号「東嶽(とうがく)」は、根本通明先生の号「羽嶽」にあやかったと伝えられています。

いったん帰郷し、千屋簡易学校で教べんを執ったあと、再び理一郎は上京します。

東京では運命的な出会いも待っていました。先進的な政治・経済を学ぶため入学した慶應義塾で、犬養毅と出会ったことです。この出会いによって、生涯の友として、よき政友としての契りを二人は交わすことになります。

理一郎は、明治23年(1890)29歳の時に秋田県議会議員、明治27年(1894)には衆議院議員に選出されましたが、優れた政治的人材が都会に集中し、地方農村が立ち遅れていくさまを憂い、代議士を辞して郷里に帰って来ました。

坂本理一郎(東嶽)は、文久元年(1861)に千屋村小森に、父藤兵衛、母しげの長男として生まれました。

幼いころから漢文や漢詩の素養があり、10歳になった年、六郷町の熊谷松陰に師事し、儒学、和漢を学び始めます。

向学心に燃えた理一郎は12歳で上京し、西村茂樹博士の家塾、中村敬宇白紙の同人社で洋学を学んだほか、根本通明先生の教えも受けています。ちなみに、理一郎の号「東嶽(とうがく)」は、根本通明先生の号「羽嶽」にあやかったと伝えられています。

いったん帰郷し、千屋簡易学校で教べんを執ったあと、再び理一郎は上京します。

東京では運命的な出会いも待っていました。先進的な政治・経済を学ぶため入学した慶應義塾で、犬養毅と出会ったことです。この出会いによって、生涯の友として、よき政友としての契りを二人は交わすことになります。

理一郎は、明治23年(1890)29歳の時に秋田県議会議員、明治27年(1894)には衆議院議員に選出されましたが、優れた政治的人材が都会に集中し、地方農村が立ち遅れていくさまを憂い、代議士を辞して郷里に帰って来ました。

田園都市をこの地に

理一郎は村づくりにあたって、原野の開発に着目しています。これは、どの地区にも属さない原野に村の中心となる施設を配置することによって、藩政時代の旧村意識が抜け切らない村民感情を緩和し、村民の気持ちを一つにまとめる意図もあったとされています。

一丈木台地を公園にし、公園下に役場、学校、公会堂、郵便局などの公共施設を配置して村の心臓部をつくりました。さらに、ここから各地区へ向けて6本の直線道路を放射状に配置し、その両側には松・杉を植栽し、並木道をつくりました。広々とした道路、大胆で緻密な村づくりに、人々は感嘆したといいます。

この並木道は、現在も大切に手入れされており、新・日本街路樹百景(読売新聞社主催)に選出されました。

一丈木台地を公園にし、公園下に役場、学校、公会堂、郵便局などの公共施設を配置して村の心臓部をつくりました。さらに、ここから各地区へ向けて6本の直線道路を放射状に配置し、その両側には松・杉を植栽し、並木道をつくりました。広々とした道路、大胆で緻密な村づくりに、人々は感嘆したといいます。

この並木道は、現在も大切に手入れされており、新・日本街路樹百景(読売新聞社主催)に選出されました。

農業を経済の基本に

理一郎は、産業革命にも乗り出しました。産業技術と経済能力の向上を図るため、千屋村農会を創立し、その初代会長として乾田馬耕の奨励指導に心血を注ぎました。

また、現金収入を確保するため、養蚕、果樹などを奨励したほか、福岡県より先覚的農業者を招いての農事講和会の開催、耕地整理の着手など、常に先取り的取り組みを推し進めていきました。

また、現金収入を確保するため、養蚕、果樹などを奨励したほか、福岡県より先覚的農業者を招いての農事講和会の開催、耕地整理の着手など、常に先取り的取り組みを推し進めていきました。

村づくりは人づくり

教育の振興について、理一郎は生涯を通じて心を砕いています。各地区の青年に働きかけて夜学会を興し、これまで学んできたことを伝えたほか、千屋青年会を結成し、農閑期を利用して討論会、演説会なども開催しています。また、青年農民養成の目的をもって勧農会を組織し、多額の自費を投じて書籍、農機具を購入して技術習得を助長しています。

理一郎は晩年、体調を崩し、一切の公職を辞して静岡県で静養していたが、大正6年(1917)4月、57歳で帰らぬ人となりました。

しかし、理一郎の教えを受けた青年たちの手によって「理想の村づくり」は着実に進められ、現在に至っています。

私心のない高潔な人格、そして郷土をこよなく愛した理一郎を、人々は敬愛の念を込めて「東嶽翁(とうがくおう)」と呼び、理一郎の遺した心は「東嶽精神」として、今なお人々の心に息づいています。

理一郎は晩年、体調を崩し、一切の公職を辞して静岡県で静養していたが、大正6年(1917)4月、57歳で帰らぬ人となりました。

しかし、理一郎の教えを受けた青年たちの手によって「理想の村づくり」は着実に進められ、現在に至っています。

私心のない高潔な人格、そして郷土をこよなく愛した理一郎を、人々は敬愛の念を込めて「東嶽翁(とうがくおう)」と呼び、理一郎の遺した心は「東嶽精神」として、今なお人々の心に息づいています。

坂本東嶽邸

坂本家より町に寄贈された邸宅は、明治29年(1896)の陸羽地震の後に建てられたものです。

一部解体されてしまったため、当時ほどの規模はありませんが、収蔵品から大地主であった坂本家の生活をうかがい知ることができます。

理一郎は文化人としても才能にあふれ、中央の文人・墨客とも交流があったため、書画も多く収蔵されています。また、犬養毅や大隈重信らからの書簡類は、理一郎の交友関係を知るうえで貴重な資料となっています。

平成23年(2011)の東日本大震災で施設の一部が被害を受けましたが、耐震工事や補修工事を行い、令和元年(2019)6月にリニューアルオープン、千屋断層学習館を併設しました。

一部解体されてしまったため、当時ほどの規模はありませんが、収蔵品から大地主であった坂本家の生活をうかがい知ることができます。

理一郎は文化人としても才能にあふれ、中央の文人・墨客とも交流があったため、書画も多く収蔵されています。また、犬養毅や大隈重信らからの書簡類は、理一郎の交友関係を知るうえで貴重な資料となっています。

平成23年(2011)の東日本大震災で施設の一部が被害を受けましたが、耐震工事や補修工事を行い、令和元年(2019)6月にリニューアルオープン、千屋断層学習館を併設しました。

庭園

明治29年(1896)の陸羽地震の後に邸宅とあわせて庭園も整備されました。京都の庭師が築堤した姿で、ほぼ現在に至っています。

千屋断層学習館

明治29年(1896)8月31日夕刻に発生した陸羽地震(真昼山地付近を震源とするマグニチュード7.2)の被害や、地震によって出現した千屋断層の様子をパネルや模型で紹介する施設で、令和元年(2019)6月1日にオープンし、坂本東嶽邸敷地内に立地しています。

千屋断層は、昭和57年(1982)に東京大学地震研究所などによって発掘調査が行われ、水田土壌に東側の地盤がのし上がった逆断層の動きが確認されました。この調査によって、千屋断層は断層活動を知る上で非常に貴重であると認められ、平成7年(1995)には天然記念物として国の指定を受けています。

千屋断層は、昭和57年(1982)に東京大学地震研究所などによって発掘調査が行われ、水田土壌に東側の地盤がのし上がった逆断層の動きが確認されました。この調査によって、千屋断層は断層活動を知る上で非常に貴重であると認められ、平成7年(1995)には天然記念物として国の指定を受けています。